Science Advances |宁波材料所提出净负二氧化碳排放的电气化甲烷干重整反应

二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是两类主要温室气体,对全球变暖趋势的贡献达到95%。利用两类气体之间的氧化还原反应,即甲烷干重整(DRM)反应,制取合成气(H2/CO),可以为多种高值化学品的生产提供基础原料,实现温室气体的资源化利用。然而,DRM为强吸热反应,依赖高温反应条件(>800°C),通常需要燃烧化石燃料来供热。化石燃料燃烧排放的CO2量往往远超出DRM反应转化的CO2量,严重削弱了该反应的碳减排潜力,并限制了其工业化应用。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所非金属催化团队张建研究员和张业新研究员与济南大学张昭良教授合作,在前期研究中发展了一种界面电热催化策略,即向导电催化剂施加电压使电流流过催化剂,在催化剂颗粒界面处产生的热效应和电效应可以触发并维持催化反应。该策略可以显著降低催化反应的温度和能耗。(前期研究成果:Nature Catalysis 2021, 4, 1002-1011;Chemical Engineering Journal 2021, 424, 130320;Chemical Engineering Journal 2023, 465, 143046;Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2023, 117, 273-281;Environmental Science Technology, 2023, 57(49): 20905-20914;Surfaces and Interfaces 2024, 48, 104207;Chemical Engineering Journal, 2024, 494: 152967.)

研究团队将该电气化催化策略应用于DRM反应,发展了电气化DRM(e-DRM)技术,其能量利用率创纪录地达到80%,据此可以利用可再生电力驱动e-DRM反应实现CO2的净负排放。

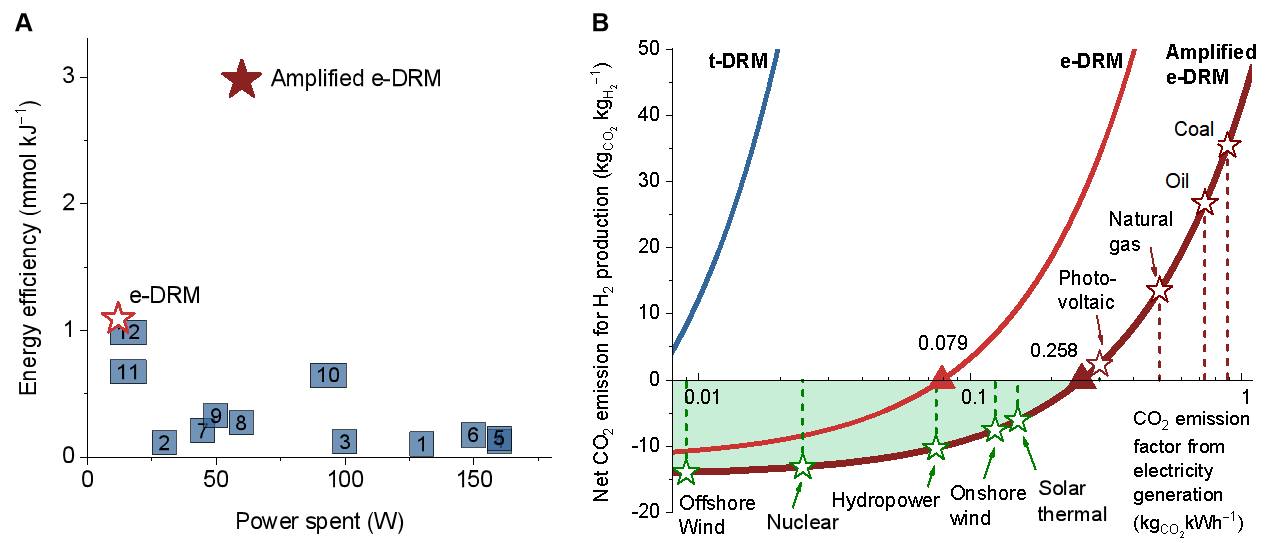

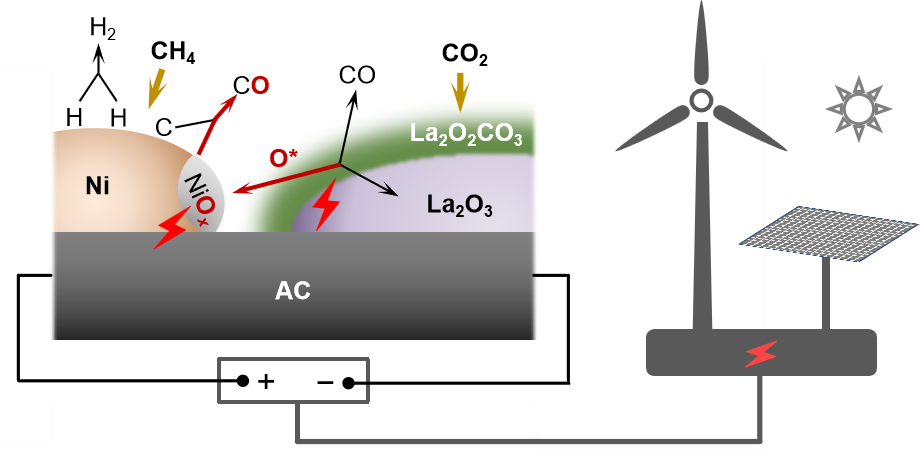

研究团队设计并制备了金属Ni和La2O3共负载的活性炭催化剂(Ni-La2O3/AC),向催化剂施加恒定功率,直接驱动e-DRM反应。e-DRM反应性能显著优于传统热催化DRM(t-DRM),达到了热力学平衡转化,同时保持了至少120小时反应的稳定性,能量转化效率(2.976 mmol/kJ)也远超目前文献报道值(图1A)。当利用风能、太阳能、水电和核能等可再生(低碳)电力驱动e-DRM反应时,CO2转化量超过了发电的CO2排放量,即实现了该反应的整体净负CO2排放 (图1B)。机理研究发现,电驱动晶格氧移动效应促进了活性氧从La2O3助剂到活性Ni表面的转移,加速了DRM反应中CO2和CH4之间的氧化还原循环(图2)。此外,电驱动晶格氧移动效应也体现在了碳烟燃烧和NOx还原等前期电气化催化研究工作中,表现出一定的普适性。

该工作利用电气化催化技术突破性地实现了DRM反应的净负CO2排放,将推动e-DRM技术从实验室验证到工业部署的迈进,有望在环境、社会和治理(ESG)方面提供三重效益。

相关成果以“Electrified dry reforming of methane on Ni-La2O3-loaded activated carbon: A net CO2-negative reaction”为题发表于Science Advances 期刊(论文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adv1585),宁波材料所硕士毕业生赵伟和博士后梅雪怡为该论文共同第一作者,张建研究员、张业新研究员和张昭良教授为该论文共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金(22476199, 52400142, 22276070 , 22376078)、泰山学者计划(tstp20230628, tsqn202408207)和宁波市自然科学基金重点项目(2023J046)等资助。

图1 (A) 能量转化效率的文献对比;(B) 不同来源电力驱动e-DRM的CO2净排放值

图2 e-DRM 反应机理示意图

(高分子与复合材料实验室 张业新)